Le TGV mis à la question

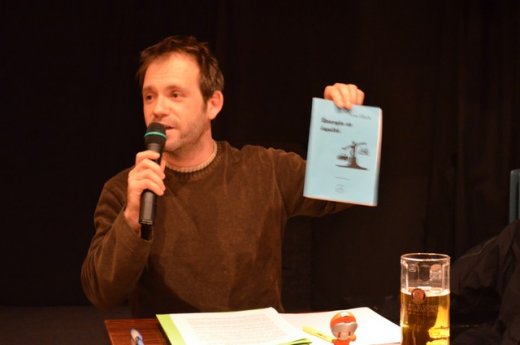

Dernièrement un « Café des croissants » se tenait au Guillotin. Contraint de remplacer au pied levé, Bruno Riondet devant intervenir sur le thème des nanotechnologies, le groupe des décroisseurs berrichons

, organisateur de la soirée, jeta finalement son dévolu sur un sujet d’actualité à Bourges : le TGV. Michel, Steeve et Clément, membres du collectif, prirent successivement la parole en abordant la question sous des angles très différents. L’Agitateur tente ci-dessous de faire une synthèse des argumentaires développés à cette occasion.

Michel : Le TGV ou un train contre un autre

Dans l’hypothèse de la création d’une nouvelle ligne à Grande Vitesse Paris-Lyon via Clermont-Ferrand, il est important de préciser que la ville de Bourges ne serait concernée que par ricochet. Pourtant, il y a eu une captation de ce projet par certains politiques locaux...

Un thème de campagne inespéré pour Serge Lepeltier…

C’est à l’automne 2007 que Serge Lepeltier , ancien ministre de l’écologie sous le gouvernement Raffarin, maire de Bourges et candidat à sa propre succession, s’empare du TGV comme thème de campagne, véritable aubaine à l’approche des élections municipales. N’ayant jusqu’alors jamais abordé la question, lui qui pensait auparavant que « cela n’était pas crédible » est maintenant convaincu du contraire. Il déclare lors d’une interview à l’Agitateur en janvier 2008, que deux nouveaux éléments ont, selon lui, changé la donne : la saturation de la ligne Paris Lyon et la nécessité de construire de nouvelles lignes pour des TGV pouvant désormais atteindre la vitesse de 350 km/h. D’autre part, suite à l’annonce de la réalisation de 2000km de LGV supplémentaires à l’issue du Grenelle de l’environnement, le maire de Bourges assure que, la présidente de la SNCF, son amie Anne-Marie Idrac , souhaite alors placer dans ses priorités le doublement de la ligne Paris Lyon. La SNCF voulant profiter de la création de ces nouvelles LGV pour relier entre-elles toutes les capitales régionales et irriguer ainsi des territoires qui ne le sont pas encore. [1]

Des arguments qui ne tiennent pas…

La rentabilité ?

Sur Bourges, la quasi-totalité du spectre politique semble finalement d’accord pour soutenir le projet de ligne TGV. Pourtant, en 2010, un article des Echos démontre déjà que les lignes reliant des capitales régionales sont peu ou pas rentables, contrairement aux lignes reliant les grandes métropoles. En 2011, c’est un article du Canard enchaîné qui , suite à un rapport d’un député UMP, Hervé Mariton, revient sur cette question de rentabilité du TGV .

Le désenclavement du territoire ?

L’idée d’un TGV qui va désenclaver le territoire et permettre un développement économique est tout aussi erronée, le véritable rôle du TGV est bien entendu de relier les voyageurs d’une grande métropole à une autre. Les débats sur le tracé en sont une preuve flagrante. Le choix récent de la SNCF, portant sur le tracé "médian" (passant par Nevers), prouve que son but est de concurrencer l’avion au profit les cadres parisiens embarquant à destination de Lyon ou de Turin… C’est même ce que semble découvrir sur son blog en novembre 2011, le défenseur du TGV à Bourges en personne, Philippe Bensac !

De mauvais questionnements...

C’est après le Grenelle de l’environnement qui ne fut qu’une gigantesque opération de communication [2] que ce débat arrive à Bourges. Le Grenelle de l’environnement a prévu 2000km de LGV au prétexte que le TGV est un train, mode de transport supposé plus écologique… Sauf que les véritables questions ne sont pas posées et qu’il faudrait saisir le problème dans sa globalité (financements, buts recherchés, profil des utilisateurs…) pour se donner quelques chances d’aboutir à une solution efficace. [3]

Quels sont les véritables intérêts en jeu ?

Ce projet qui n’est donc pas vraiment rentable et qui n’a pas pour objectif principal le désenclavement et l’irrigation du territoire reste néanmoins très soutenu par l’ensemble les responsables politiques nationaux et locaux… À qui profite donc cette situation ? Alors qu’un récent article du Monde (09/01/2012), précise que les PPP [4] arrangent essentiellement les attributaires de ces contrats qui font payer au final leurs prestations à un coût prohibitif sous forme de loyers à la collectivité publique. Lorsque l’on sait que peu de groupes (Vinci, Bouygues et Eiffage) sont en mesure de répondre à un tel appel d’offre, les hypothèses fusèrent rapidement dans la salle ...

Steeve : Le TGV à l’aune du livre "Energie et Equité" d’Ivan Illich

Evidemment lorsqu’Ivan Illich écrit ces lignes dans les années 70, le TGV n’existe pas encore, néanmoins ses propos sur l’énergie et l’équité sociale restent d’actualité. « Une vitesse élevée est le facteur critique qui fait des transports un facteur d’exploitation sociale. » Autrement dit, dans la société actuelle une petite minorité exploite une grande majorité pour se déplacer vite aux dépends des autres. Il existe souvent une notion de « seuil » dans l’oeuvre d’Illich. En ce qui concerne la vitesse, il estime que plus on va vite, plus la société s’immobilise. Certes plus on dépense d’énergie plus on se déplace vite. Mais plutôt qu’à la vitesse de pointe, Ivan Illich s’intéresse à la vitesse généralisée qui prend en compte l’espace parcouru au regard du temps et de l’énergie dépensés à obtenir cette vitesse de pointe. Au-delà d’un certain seuil, le gain de « bien-être » diminue. Prenons l’exemple du vélo et de la voiture. Pour parcourir une certaine distance en vélo ou en voiture, il faut partir du principe qu’il y a du temps visible (la distance parcourue) et du temps invisible (l’énergie et le temps dépensés à payer le vélo ou la voiture, les infrastructures, l’entretien, etc…). On doit confronter ces deux temps pour effectuer la bonne équation qui démontrera si, au final, on va véritablement « plus vite » en voiture qu’à vélo … Ce phénomène, connu comme étant l’augmentation des coûts marginaux, est généralisable à bien d’autres domaines que la vitesse… Le coût marginal est toujours croissant. Il faut donc toujours plus d’énergie pour un gain toujours moindre. Il y a un effet de tassement du progrès à cause de ce phénomène car il est toujours plus difficile de passer à l’étape supérieure. Cela est relatif à la rationalité technique. La vitesse généralisée décroît au-delà d’un certain seuil et au-delà d’une certaine vitesse de pointe il faut dépenser trop d’énergie par rapport au gain de temps. Selon Illich, un bon outil devrait nous permettre de parcourir une même distance (voire plus longue) sans générer plus de temps. Ce raisonnement s’applique également à d’autres domaines : « Il existe un seuil de consommation d’énergie au-delà duquel la technique dicte ses exigences à la société. » ou bien encore « L’utilisation de gros quantas d’énergie a des effets destructeurs sur la structure sociale. » Clairement, la structure sociale est obligée de se formater à cette débauche d’énergie. Selon Illich l’équité et l’autonomie sont les deux aspects essentiels que se doit de réunir une société.

Equité

La vitesse de déplacement généralisée d’un individu est totalement liée à son rapport à la société. Avec l’augmentation de l’énergie, on structure la société de manière pyramidale. Certaines phrases d’Illich pointent ce phénomène« Plus d’énergie consommée demande plus de domination sur autrui. » ou bien encore « Au-delà d’une vitesse critique, personne ne gagne du temps sans en faire perdre à quelqu’un d’autre. » mais aussi « Une élite franchit des distances illimitées tandis que la majorité perd son temps en trajets imposés pour contourner parkings et aérodromes. » Ce cercle vicieux renforce la position des élites et c’est tout le problème de l’équité posé par Illich. Peu importe le système économique en place (capitaliste ou non). C’est de fait structurel. Impossible par exemple d’imaginer faire se déplacer tout l’humanité en TGV… C’est toujours une minorité qui détient le bénéfice de ces infrastructures techniques de pointe.

Autonomie

Le deuxième concept phare d’Illich c’est l’autonomie. Les hommes libres s’ils veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent doivent être actifs dans leur rapport au monde. Mais plus la société se complexifie, plus l’homme libre est remplacé par « l’usager consommateur ». Les individus ne se déplacent plus, ils sont transportés. Dans tous les domaines, les gens tombent sous la coupe d’une cohorte d’experts, de bureaucratie et de techniques. Illich évoque d’ailleurs les professions « incapacitantes » ou « mutilantes ».Tout cet appareillage prive au final l’individu de son autonomie. On arrive alors dans ce qu’il décrit comme une situation de monopole radical. « L’industrie exerce un monopole radical par son aptitude à créer le besoin qu’elle est seule à pouvoir satisfaire. » La vitesse restreint finalement la mobilité des individus en proposant un réseau d’itinéraires obligés, produits industriellement. Cela n’augmente pas l’autonomie et les gens se retrouvent enchaînés à des réseaux de transport et à des horaires. Le pire étant que la possibilité d’autonomie donnée au départ par ces outils techniques, devient une contrainte. On est obligé d’aller travailler en train ou en voiture, de consommer tel ou tel produit…

Que propose Ivan Illich ?

« Pour que les rapports sociaux soient placés sous le signe de l’équité, il faut que la société limite d’elle-même la consommation d’énergie de ses plus puissants citoyens ».

Illich n’est pas technophobe mais il pense qu’il faudrait lancer une « contre recherche » permettant de déterminer à quel moment la quantité d’énergie mise en œuvre permet d’obtenir un retour en efficacité optimal dans les domaines de la médecine, de l’éducation ou de la vitesse… C’est une question qui n’est pas d’ordre technique mais d’ordre social. La société doit déterminer quelle dose d’inéquité sociale elle est prête à tolérer… C’est une question politique. Dans un ouvrage intitulé « la convivialité », Illich essaya ultérieurement d’expliquer ce que peut être un « outil convivial ». Un outil peut se développer de deux façons. Soit il augmente le pouvoir de l’homme, soit il le remplace. Dans le deuxième cas, c’est la machine qui l’emporte sur l’homme et sur sa capacité à gérer son rapport au monde. Dans le premier cas nous avons affaire à un outil convivial. « L’outil est convivial dans la mesure où chacun peut l’utiliser sans difficulté aussi souvent ou aussi rarement qu’il le désire, à des fins qu’il détermine lui même. L’usage que chacun fait de l’outil n’empiète pas sur la liberté d’autrui d’en faire autant. Personne n’a besoin d’un diplôme pour avoir le droit de s’en servir. On peut le prendre ou non. Entre l’homme et le monde, il est conducteur de sens, traducteur d’intentionnalité. » Alors le TGV pourrait-il entrer dans la catégorie des outils conviviaux ? Au regard de son œuvre, il est probable qu’Illich condamnerait plutôt le TGV et ce qu’il représente…

Clément : Le TGV comme expression de l’accélération généralisée du temps social

Quel est le lien entre TGV et l’accélération du rythme de la vie sociale contemporaine de manière générale ? Le TGV n’est qu’une infime partie de l’iceberg. En sociologie, plusieurs enquêtes font le constat d’une augmentation des plaintes « temporelles ». Tout le monde a l’impression que le temps lui manque, que tout va trop vite. C’est une accélération sociale du temps dans laquelle l’individu semble piégé. Paradoxalement, la lenteur est devenue quelque chose de socialement inadmissible. On recherche avant toute chose l’instantanéité et l’immédiateté. le TGV entre dans ce cadre. Souvent l’on associe l’accélération du rythme de la vie sociale aux nouvelles technologies qui en seraient la cause. A contrario, si le progrès technologique permet d’utiliser moins de temps pour un même travail cela devrait entraîner plutôt un ralentissement du rythme de la vie sociale. Il existe donc d’autres paramètres que la technologie pour expliquer cette accélération.

Mais qui accélère la technologie ?

On peut partir de l’hypothèse que c’est la vie sociale qui rendrait possible le TGV et non le contraire… Le TGV ne serait que l’expression d’une forme de vie sociale, devenue folle, munie de son propre moteur interne et dont nous serions devenus les rouages. Pour s’opposer au TGV, il ne suffirait donc pas de s’opposer au TGV en s’opposant aux technologies, mais plus radicalement mettre en cause cette forme de vie qui nous échappe et nous domine. L’accélération de la vitesse et ses conséquences, telles que le TGV, n’auraient pas été imaginables dans d’autres circonstances. Il faut donc comprendre cette accélération et cette recherche de la vitesse par rapport à la société qui créée des technologies qui lui correspondent.

D’où vient cette accélération ?

Le temps est une construction sociale et historique. Chaque société constitue sa propre conception du temps. Les sociétés très anciennes avaient un temps cyclique et lié aux divinités. Le rythme du jour et de la nuit cadence le temps ancien. La succession des saisons est le premier temps social. Historiquement le deuxième temps social est apparu dans les monastères à la fin du Moyen-Âge vers le XIIIème ou le XIVème siècle. Le temps servant comme moyen d’organiser les activités quotidiennes de la communauté monastique à travers des temps de prières, les heures canoniques. Cette conception du temps va ensuite sortir du monastère pour se séculariser. Dans les villes de foires, les marchands vont utiliser cette nouvelle conception du temps pour organiser leurs activités de négoce. C’est avant tout le rendez-vous autour duquel les marchands se coordonnent en fonction d’un calendrier. Le temps devient alors véritablement un cadre social pour organiser leurs activités. On voit alors apparaître dans les villes le beffroi, horloge mécanique, véritable temps des marchands. Le temps est ainsi devenu synonyme de moyen de gagner de l’argent, même si cela reste encore marginal. C’est au XIXème siècle que le temps, organisateur de la vie sociale, va se diffuser dans toute la société au travers de la révolution industrielle. Dans les usines cela devient aussi un temps de coercition, un moyen de contrôle de la classe ouvrière (pointeuse, calcul du temps de travail…) C’est le temps que constitue la société capitaliste industrielle, fortement liée à l’économie.

La théorie de Marx

Au XIXème siècle Marx définissait le fonctionnement de cette nouvelle société capitaliste « Société structurée, animée et dynamisée par le capital ». Ainsi la valeur d’une marchandise doit s’accroître : c’est la croissance de la valeur. Cette valeur ne se fixe pas dans le cadre de la vente ou la circulation des marchandises, mais dans le seul cadre de leur production. C’est donc la dépense d’un temps de travail qui crée de la valeur à un certain niveau moyen de productivité dans la société. Avec un temps de travail non payé au travailleur (l’exploitation), c’est la plus-value de production, captée par le propriétaire des moyens de production qui est à l’origine du profit selon Marx.

Deux sphères distinctes cohabitent donc : la sphère de production et la sphère de circulation. Avec l’arrivée du Taylorisme, on produit encore plus, sur une même unité de temps, en supprimant par la même occasion tous les temps « inutiles ». Le travailleur ne maîtrise plus la totalité de la conception et on accélère la production pour abaisser encore le coût des marchandises. Les tâches deviennent répétitives mais on perd de moins en moins de temps. Depuis le XIXème siècle, on assiste à une croissance exponentielle de ces seuils d’augmentation de la productivité. Le temps de travail n’a cessé de se densifier avec l’apparition de toute une panoplie de troubles et de stress associés à cette accélération. Après avoir accéléré la sphère de la production, on peut penser qu’il en va de même concernant la sphère de la circulation. On ne fait qu’y transporter des marchandises qui ont déjà acquis de la valeur dans la sphère de production et dont la vente ne vient que « réaliser » la valeur sans en incorporer à nouveau. Mais les marchandises déjà produites et en attente d’être vendues sont, de fait, de l’argent immobilisé n’incorporant pas de nouvelle valeur. Ce temps « neutre » doit donc être réduit au maximum. Plus vite les stocks s’écouleront, moins le capital sera immobilisé et l’argent pourra être immédiatement réinvesti dans un nouveau cycle de production générant ainsi de nouveaux profits. Dans la théorie de Marx, cette sphère de circulation doit donc être aussi accélérée à tout prix, elle qui représente également le reste de la vie sociale, celle qui se déroule en dehors des entreprises. Dès 1830-1840, on voit apparaître la concomitance entre l’accélération dans la sphère de la production, avec la révolution industrielle, et l’accélération de sphère de la circulation des marchandises, avec le train à vapeur et le nouveau réseau ferré européen. À la fin du XXème siècle, se développe la production à flux tendus, aboutissement de l’accélération maximum de la productivité et de la circulation des marchandises. Ce moteur de l’accélération générale du rythme dans la société capitaliste supprime le temps et l’espace, à l’image du capital qui doit sans cesse se reproduire et circuler à des vitesses de plus en plus folles.

Et le TGV dans tout cela ?

Le TGV transporte essentiellement des passagers riches de métropoles en métropoles. Ces classes possédantes, qui font tourner le système, sont à l’image de l’espace du capital, devenu transfrontalier avec ses multinationales. Elles doivent donc se déplacer de plus en plus vite tout comme les marchandises afin de gérer au mieux cet espace mondialisé occupé par le capitalisme.

[1] En 1997, afin d’adapter la SNCF aux normes libérales européennes, celle-ci a été scindée en deux sociétés distinctes. La SNCF proprement dit, ayant en charge la commercialisation et l’accueil des voyageurs et RFF, ayant en charge les infrastructures mais héritant également des dettes de l’ancienne société. Les logiques de ces deux entités étant par ce fait souvent différentes, la SNCF souhaite l’implantation de lignes LGV pour développer l’offre commerciale alors que RFF souhaite avant tout le maintien et l’entretien du réseau existant…

[2] cf : Qui a tué l’écologie, de Fabrice Nicolino, éditions LLL, 2011

[3] D’ailleurs dans un rapport d’avril 2008, Philippe Seguin, président de la cour des comptes, dressait déjà ce constat : « À côté de ce réseau qui vivote et décline, on développe de façon ambitieuse de nouvelles lignes à grande vitesse ou de grands projets d’investissement dont le financement n’est pas assuré et dont la cohérence et la rentabilité restent incertaines. »

[4] (partenariats public-privé permettant à une entité publique de confier à un seul opérateur privé le financement, la conception et la construction d’un équipement.)